Medical Info

当グループでは豊富な臨床データに基づく様々な治療のご提案だけでなく、最新の医療知見に基づく治療も積極的に取り入れています。

下痢や吐き気といった消化器症状などの内科的疾患から、足をあげる・跛行するなどといった整形学的疾患まで幅広く対応しています。

病気だけでなく、爪切りや耳掃除、肛門腺絞りなどのお手入れやカットやシャンプーといったトリミングも行っています。

病気だけでなく、日頃の生活面でのお悩みごとなど、動物さん達ご家族のことは何でもご相談ください。

獣医師だけでなく動物看護師、ケアスタッフ一同、お気持ちに寄り添った医療をご提案いたします。

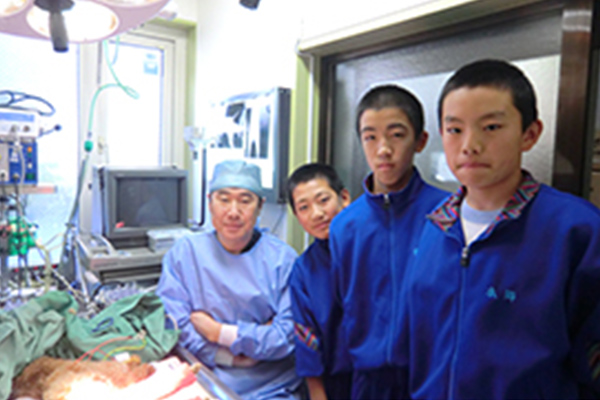

当院では特に軟部外科、整形外科、神経外科に⼒を⼊れています。

膝蓋骨脱臼整復や前十字靭帯断裂整復、各種骨折整復などの整形外科、会陰ヘルニア整復や尿道結石摘出(尿管ステント設置も含む)、肝臓腫瘍摘出などの比較的高度な技術を要する他院では治療が困難だった症例でも対応可能です。

また症例ごとに各分野に精通した最適な獣医師が治療を行えるよう連携を図るだけでなく、1つの症例に対して複数の獣医師同⼠が相互にコミュニケーションを取り、各患者様の情報を共有・治療方針の検討を行う体制が整っています。

これらにより、様々な視点から、より⾼い⽔準の医療を提供することができます。

病気だけでなく、日頃の生活面でのお困りごとや相談事にも丁寧に対応いたします。

お手入れだけでも構いません。例えば、爪切りだけでのご来院も大丈夫です。

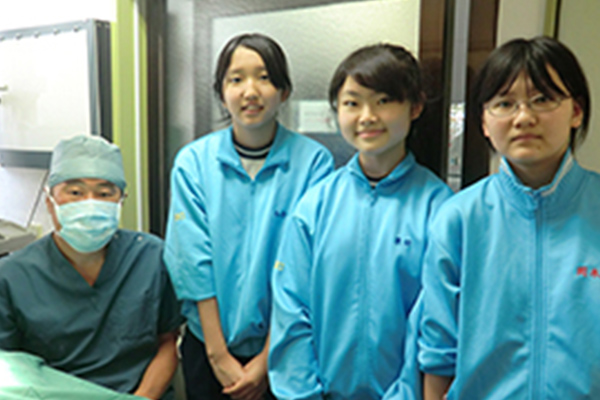

診察の際、当院では動物看護師・ケアスタッフがご家族に代わりペットさんたちをお預かりします。家ではなかなかやらせてくれないような処置でも当院では可能です。

経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

また予防医学にも力を入れています。各種ワクチン接種だけでなく、蚊によって媒介されるフィラリア症やノミやマダニといった各種外部寄生虫の予防、アニマルドックでの定期的な健康診断、季節に応じた検査パックのご提案、日頃の健康の維持を補助するサプリメントのご相談など幅広くご提案できます。

またご高齢の子の日々のケアや無理はさせたくないが何かしてあげたいといったご要望にもお応えできます。当グループはレーザー治療や鍼治療、オゾン療法といった代替療法も取り入れています。多様な観点からペットさんたちの日頃の健康のお手伝いができることも当グループの強みでもあります。どんなことでもご相談ください。

治療法に迷われた際や、現在の診断にご不安がある場合など、他の獣医師の意見を聞きたいというご希望にもお応えしています。

当院では、必要に応じてセカンドオピニオンを受けることも大切な判断材料のひとつだと考えており、外部からのご相談はもちろん、院内で獣医師同士が協力し合い、多角的な視点で検討する体制を整えています。

また、当院をかかりつけにされている飼い主様が他院での意見を求めたい場合でも、ご相談いただければ柔軟に対応いたします。愛犬・愛猫の状態やご希望に応じて、より納得のいく治療方針を一緒に考えてまいります。

どんな小さなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。

Group List

Service Info

各種検査機器:血液学的検査(IDEXX Pro Cyte Dx)、血液化学検査(IDEXX Catalyst Oneなど)、尿検査(IDEXX SediVue Dx、VetLab UA)、糞便検査、レントゲン検査、超音波検査(HITACHI ARIETTA 65など)、内視鏡など

窓口精算可能…アイペット、アニコム、ペット&ファミリー

その他各種保険会社にも対応しています。

Philosophy

当院では、動物たちには「愛情」、飼主さまには「信頼」をコンセプトに、徹底した「インフォームドコンセント」に重点を置いた診療を⾏っております。いくら⼿術の技術が上⼿くても、いくら病気に関して知識が豊富でも、様々な年齢層の飼主さま⼀⼈ひとりに信頼されなければ、どれも無⽤の⻑物と化してしまいます。

私たちは、獣医師だけでなく、ケアスタッフ、当院に務めているスタッフ全員に「飼主さまには信頼」そして当たり前ですが「動物たちには愛情」を、これを念頭に診療をおこなっています。

ちょっとした不安を解決できる場から⾼度な獣医療を提供できる場まで、あらゆる飼主さまのニーズにお応えできるよう、これからも⽇々成⻑して参ります。

理事長

飯塚 修(いいづか おさむ)

麻布大学 獣医学部 獣医学科 卒業

麻布大学大学院 修士課程(獣医学)修了

Greeting

当院では、「動物たちには愛情」、「飼主さまには信頼」をコンセプトに、徹底した「インフォームドコンセント」に重点をおいた診療を行っております。ちょっとした不安を解決できる場から高度な獣医療を提供できる場まで、あらゆる飼主さまのニーズにお応えできるよう、日本でも数少ない「1.5次診療」を行う病院として運営を行っています。

ヒトの医療でも最先端である「再生医療」への取り組みを行っています。この取り組みは全国的な獣医療においてもさきがけの試みであり、この成功が将来の獣医療を変える可能性をも秘めています。1つでも多くの小さな命を救えるよう、これからも研究に努めて参ります。

スタッフ一同、獣医療の発展のため、全身全霊で取り組んで参りますのでご支援・ご鞭撻のほどをお願い申し上げます。

当院の獣医師はもちろんのこと、これからの獣医療を担う人材への教育と育成に務めています。

出身大学である「麻布大学」の同窓会の理事でもあることから、在学生への教育や卒業生の連携など、ネットワークを活かした獣医療の底上げをこれからも積極的に行っていきます。

Feature

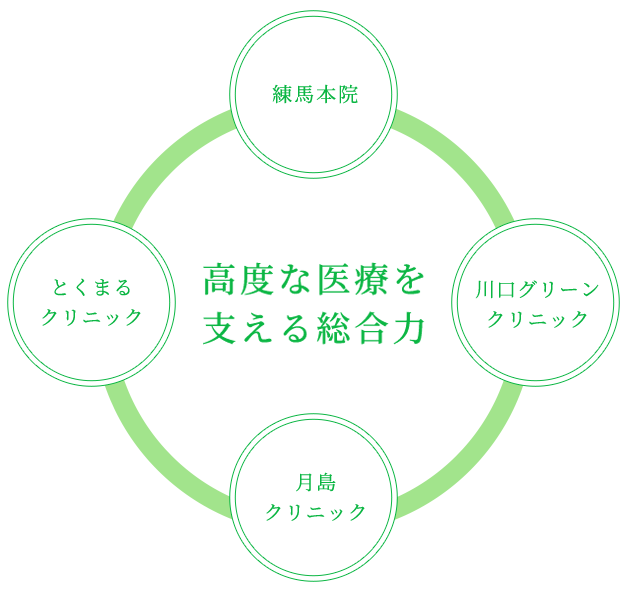

光が丘動物病院グループの年間外来件数は60,000件に迫り、年間総⼿術件数は1,075件(避妊‧去勢⼿術含む)となっております。豊富な実績に基づく診療が当グループ最⼤の強みです。

エコーや内視鏡をはじめ、⾼度医療を実現するための医療設備が整っています。より精密な検査‧診断が可能となるだけでなく、対応できる症例の幅も広がります。

当院では⾼度獣医療に⼒を⼊れており、各種学会や研究会にも積極的に参加し、多くの症例発表を⾏なっています。整形外科や尿管ステントをはじめ、他院では治療が困難だった症例でも対応可能です。

お泊りはもちろんのこと、2‧3 時間の⼀時預かりやシニア‧病気持ちでもお受けできるペットホテルです。動物病院だからできるケア、安⼼感を提供します。はじめての⽅もお気軽にご相談ください。

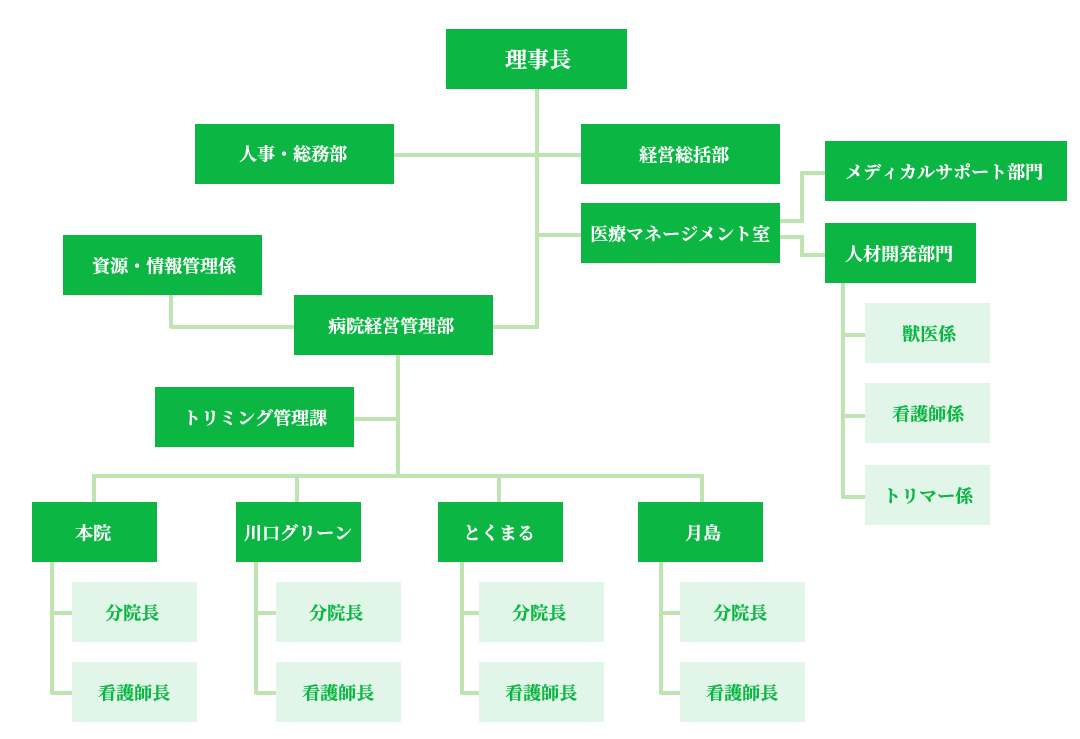

System

System

当院ではグループ内で密な医療連携を図ることで、⾼度な医療提供を実現しています。病気の種類や治療⽅法に応じて、適切な獣医師が対応できる体制を整えています。またグループ内での症例検討を深めることで、より根拠に基づいた診断‧治療を実現しています。

Organization