– 症例に応じた整復法と当院の対応について –

犬や猫の橈尺骨(とうしゃっこつ)骨折は、小型犬や活発な猫に特に多く見られる整形外科疾患のひとつです。高いところからの落下や交通事故など、思いがけないアクシデントによって発症することが多く、骨の折れ方や損傷の程度もさまざまです。

橈尺骨骨折の治療では、骨の状態や年齢・体格・生活環境などを総合的に考慮した整復方法の選択がとても重要になります。

このページでは、当院で行っている橈尺骨骨折の整復手術について、その方法のバリエーションや選択の考え方をご紹介します。

▶骨折の原因・症状・診断について詳しくは、こちらのコラムもご覧ください。

一口に「橈尺骨骨折」といっても、その骨の折れ方や損傷の範囲は実にさまざまです。まっすぐに割れた単純な骨折から、複数の骨片に分かれる粉砕骨折まで、その形状によって適した整復方法も異なります。

また、年齢や体格、日常の活動量、既往歴などによっても、術後の管理のしやすさや合併症リスクが変わってくるため、どの方法を選択するかは非常に重要なポイントです。

当院では、「どの整復方法がもっとも安全かつ確実に回復へ導けるか」を一例ずつ検討し、治療計画を立案しています。

「〇〇だからこの方法」と機械的に決めるのではなく、それぞれの症例にあった最適なアプローチを選ぶことが、骨折治療の成功に直結すると考えています。

当院では、橈尺骨骨折に対して症例ごとに最適な整復方法を選択しています。

以下は、当院で実施している代表的な整復法と、それぞれの特徴を紹介します。

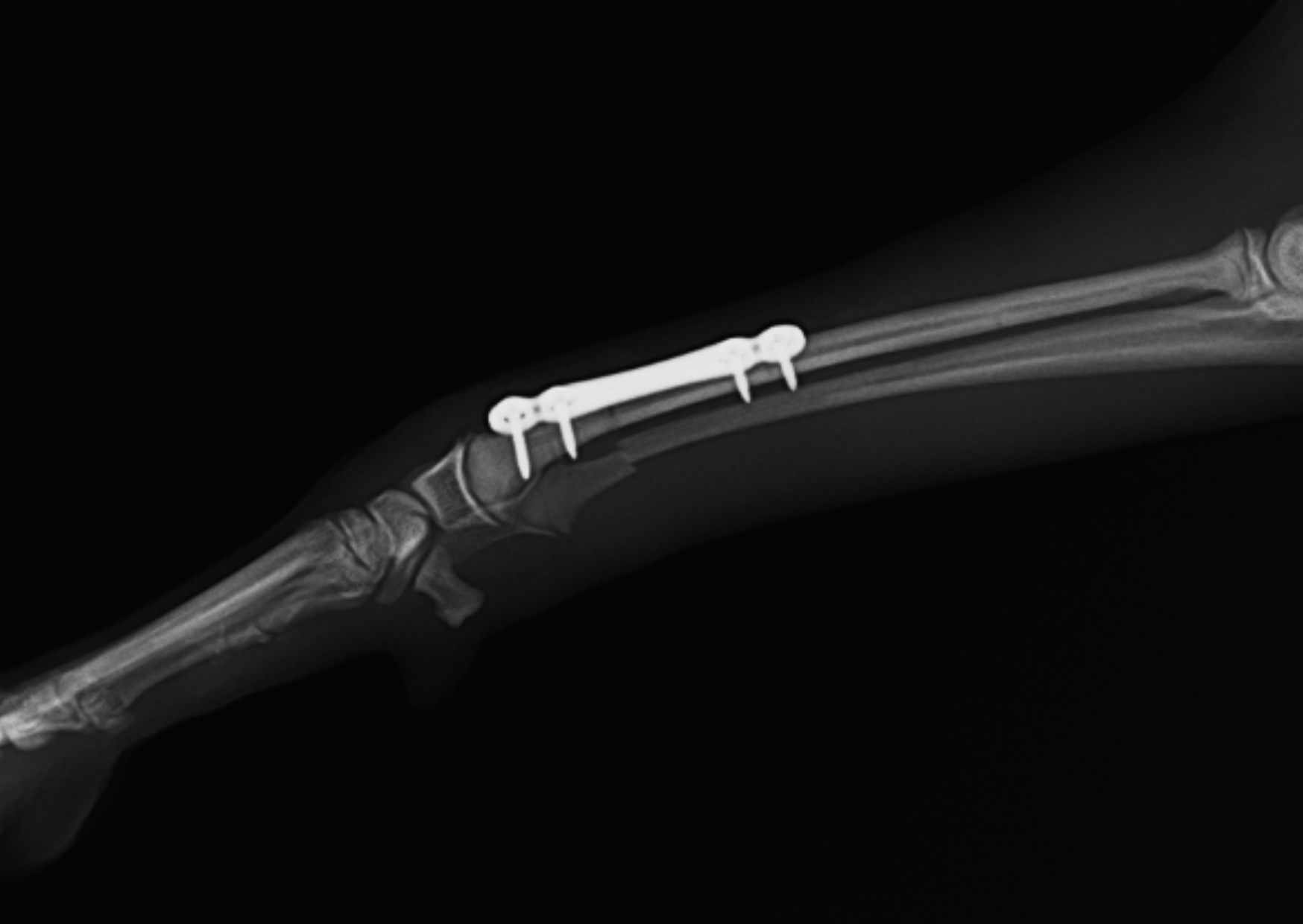

↑DCPプレート

↑Fixin プレート(ロッキングプレート)

〈特徴〉

・骨の表面に金属プレートを沿わせて、スクリューでしっかりと固定する方法です。

・固定力が高く、骨の安定性を強力に確保できる点が大きな特長です。

・術後に厳密な安静管理が難しい犬や猫において、最も一般的に利用される整復法のひとつです。

〈適応例〉

・斜骨折や不安定な横骨折

・中〜大型犬、小型犬でも活動量が多い場合

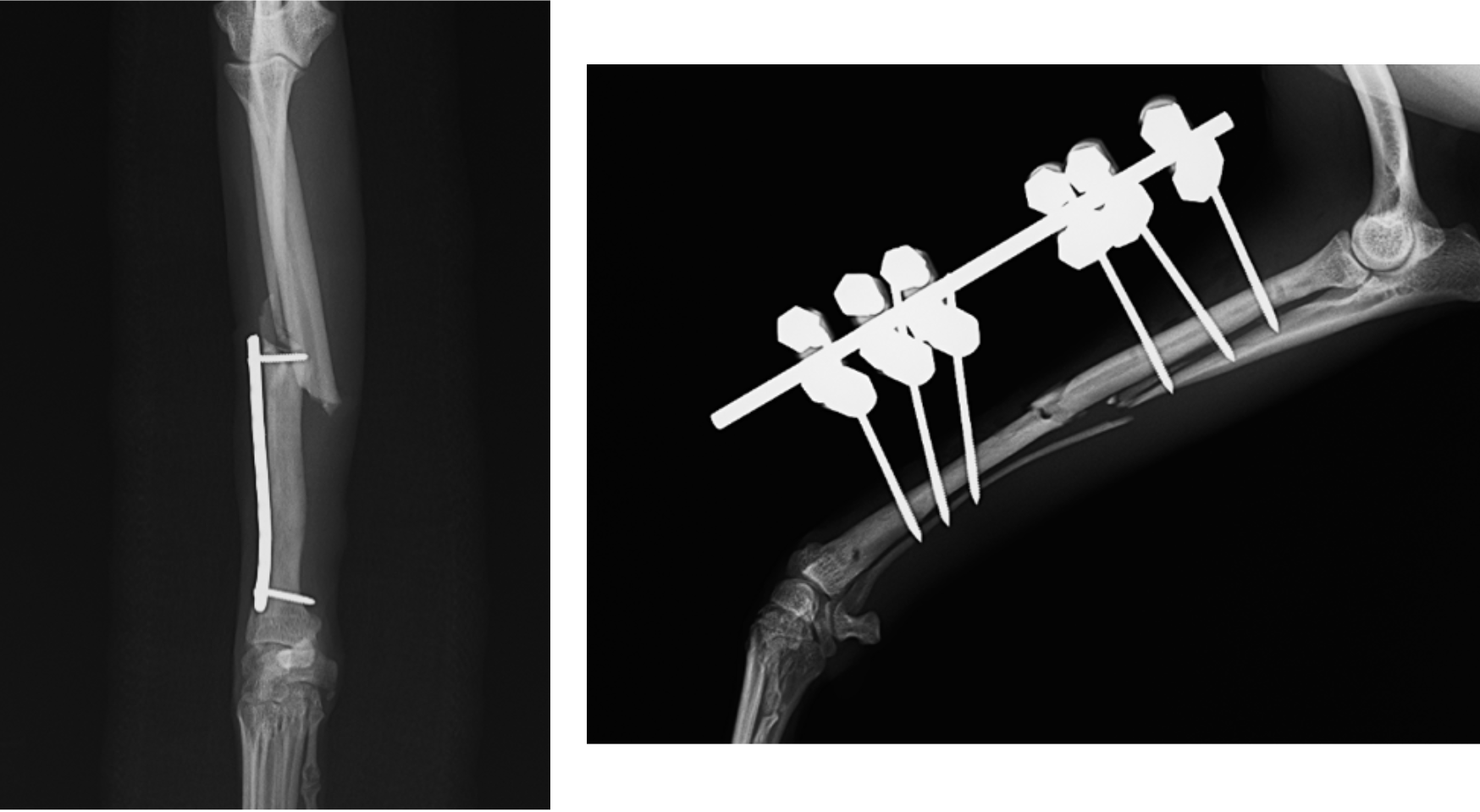

↑中手骨骨折における髄内ピン+外固定

〈特徴〉

・骨の中心(髄腔)にピンを挿入し、外側から副木やギプスなどでさらに安定化させる方法です。

・インプラントの使用が最小限で済み、手術時間も比較的短いため、費用面でも対応しやすいという利点があります。

〈適応例〉

・関節に近く、プレートの設置が困難な症例

・骨の整合性が良好で、外固定との併用で安定が見込める場合

↑他院様からの転院事例。プレートスクリュー挿入部で骨折し、開放骨折となってしまった症例。開放骨折のため、創外固定法で整復。

〈特徴〉

・骨に挿入したピンを皮膚の外に出し、外部のロッドやフレームで固定する方法です。

・受傷部を避けて固定できるため、感染や軟部組織の管理がしやすく、調整も容易です。

・外科的侵襲を必要最小限にとどめつつ、十分な整復・固定が可能です。

〈適応例〉

・感染リスクの高い骨折

・軟部組織損傷を伴う症例

・他の方法での固定が困難な場合

↑若齢犬の若木骨折

〈特徴〉

・ギプスや副木(スプリント)を使って皮膚の外から骨折部を固定する方法です。

・非観血的で身体への負担は少ない一方、骨折の位置や整合性が良好であることが前提となります。

・長期の固定により、皮膚炎や関節拘縮が起きることもあり、適応には注意が必要です。

〈適応例〉

・軽度の骨折

・成長期の動物

・飼い主様による管理が可能な場合

〈特徴〉

・骨に対して交差するようにピンを2本以上挿入して固定する方法です。

・比較的短時間での手術が可能で、成長板を温存したい症例や若齢動物に適しています。

〈適応例〉

・成長期の骨折(骨端線付近)

・小型犬・猫の単純骨折

🐾 当院では、これらの整復法を症例ごとに組み合わせ、必要に応じて術中に切り替える柔軟な対応を行っています。

橈尺骨骨折の治療において最も重要なのは、「どの方法で整復・固定を行うか」を画一的に決めるのではなく、個々の症例に応じて最適な方法を選ぶことです。

当院では、整復方法の選択に際し、以下のような複数の要素を総合的に評価したうえで、治療計画を立てています:

・骨折の種類(横骨折・斜骨折・粉砕骨折など)

・骨折部位(近位・遠位・関節に近い位置かどうか)

・動物の体格・年齢・成長段階

・日常の活動レベルと性格(安静にできるかどうか)

・ご家族による術後管理の可否(通院頻度や環境)

・経済的なご事情やご希望(費用・入院日数など)

これらの情報をもとに、「その子にとって最も安全で、再発リスクが少なく、回復が見込める方法は何か」を第一に考え、治療計画をご提案しています。

必要に応じて、整復法を組み合わせ、術中に手法を変更する場合もあります。

飼い主様としっかり連携しながら、納得と安心のある医療をご提供いたします。

整復手術のあとも、順調な骨癒合と機能回復には適切な術後管理が欠かせません。術式や骨折の部位によって経過は異なりますが、一般的な回復の流れと注意点についてご案内します。

🔹 安静期間

・多くのケースでは術後4〜8週間程度の安静が必要です。

・ジャンプ・段差の昇降・滑りやすい床には特に注意が必要です。

🔹 定期的な再診・画像検査

・術後2〜4週おきにX線検査で骨の癒合状態を確認します。

・インプラントの位置、炎症や感染の兆候も評価します。

🔹 合併症リスク

・感染、インプラントの緩み、癒合不全、関節拘縮などに注意

・早期発見・対処のため、ご家族の観察も重要です

🔹 回復までの見通し

・軽度な骨折:1〜2か月で日常生活へ復帰可能

・高齢動物や複雑骨折:3か月以上かかる場合もあり

❓ 入院は必要ですか?

多くの症例で5〜7日程度の入院をお願いしています。術後の経過観察や疼痛管理、食欲・歩行の確認を行い、安全な退院タイミングを判断します。

❓ 手術後は元通りに歩けるようになりますか?

多くの症例で適切な整復と管理が行われれば良好に回復します。ただし、年齢や筋萎縮の程度によっては、リハビリが必要な場合もあります。

❓ 手術をしないという選択肢はありますか?

骨折のタイプや状態によっては保存療法(外固定など)を選択することもありますが、橈尺骨骨折は癒合不全や変形癒合のリスクが高く、整復手術が推奨されることが多いです。

▶犬と猫の橈尺骨骨折について│特に小型犬は家庭内の事故に注意!

掲載内容の一部をご紹介:

・【原因】小型犬・超小型犬に多い家庭内での事故

・【症状】前足をつかない、触ると痛がる、腫れなど

・【診断】レントゲン検査による骨折の確認

・【治療】手術による整復と術後の安静管理の重要性

・【予防】日常生活で気をつけたい段差や抱っこの扱い方

本ページと合わせて読むことで、骨折に対する理解をより深めていただけます。

ご愛犬・ご愛猫が骨折してしまった場合、一日でも早い受診と正確な判断が回復の鍵になります。

当院では、整復手術を含めた整形外科症例に対し、診断から治療・術後管理まで一貫して対応しています。

・他院での診断を受けたうえでのセカンドオピニオンも歓迎します

・緊急時はお電話でご相談を

どんな小さなことでも構いません。ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。