愛猫がトイレではない場所で排泄してしまう行為は「粗相」と呼ばれますが、実はこの問題に悩んでいる飼い主様は意外と多くいらっしゃいます。

猫が粗相してしまう原因はさまざまで、病気やストレス、さらにはトイレ環境への不満が影響していることも少なくありません。そのため、しつけだけで解決するのが難しい場合も多くあります。

今回は、猫がトイレ以外で排泄してしまう際に考えられる原因と、その対処法について解説します。

■目次

1.猫が粗相してしまう主な原因

2.医学的な原因|健康チェックの大切さ

3.環境的な原因|トイレ環境を見直すポイント

4.心理的な原因|ストレスや不安への対処法

5.粗相への対処|正しいしつけと環境改善

6.獣医による診断と治療|どのような検査が行われるのか

7.まとめ|粘り強い対応と早めの相談の重要性

愛猫が粗相してしまう背景には、以下のようにいくつかの要因が考えられます。

・医学的な原因

膀胱炎をはじめとする下部尿路疾患(FLUTD)、糖尿病、腎臓病など、健康上の問題が関係している場合があります。

・環境的な原因

トイレが気に入らない、家族構成の変化や来客、引っ越しといった生活環境の変化がストレスとなることもあります。

・トイレの誤認

トイレ以外の場所をトイレと認識してしまい、猫にとっては粗相のつもりがない場合もあります。

・心理的な原因

ストレスや不安から粗相をしてしまうケースも少なくありません。

・老化による体の衰え

年齢を重ねた猫は、筋力の低下や認知機能の変化により粗相しやすくなることがあります。

・発情による行動

未避妊・未去勢の猫の場合、スプレー行動として粗相をしてしまうことがあります。

発情が原因の場合、避妊・去勢手術を行うことで行動が落ち着くことが多いです。ただし、手術を行うタイミングが遅れるとその癖が固定化してしまうこともあるため、生後1歳になる前の手術をおすすめします。

特に注意したい代表的な病気とその症状について詳しくご紹介します。

<下部尿路疾患(FLUTD)>

下部尿路疾患(FLUTD)は、膀胱から尿道にかけての病気をまとめた総称で、膀胱炎や尿路結石症などがこれに含まれます。

猫の膀胱炎は、ストレス、食事の変更、飲水量の減少、尿石症などが原因となることがありますが、多くは原因が特定できない「特発性膀胱炎」として発症します。

主な症状には、粗相、頻尿、血尿、そして排尿時に痛がるように鳴くといった行動が見られます。

<糖尿病>

糖尿病は、血糖値が異常に高い状態が続く病気です。この病気にかかった猫は、大量の薄いおしっこをするようになり、粗相が見られることがあります。

また、水を頻繁に飲む、食べているのに体重が減る、毛艶が悪くなるといった変化も注意すべき兆候です。

<慢性腎臓病>

慢性腎臓病は、腎臓の機能が徐々に低下する病気です。初期段階では無症状のことが多いですが、進行するにつれて薄い大量のおしっこをするようになり、粗相が見られる場合があります。

さらに進行すると、元気や食欲がなくなるほか、高血圧や貧血などの症状が現れることもあります。

<その他の病気>

肝臓病や腫瘍、ホルモンの病気なども、おしっこの量が増え、粗相につながることがあります。

猫はトイレ環境に少しでも不満があると、そのトイレを避け、他の場所で排泄をしてしまうことがあります。特に猫はとてもきれい好きな動物なので、トイレの状態が重要です。

以下のような理由が原因になることがあります。

・汚れたトイレ:掃除が十分でないと、猫は排泄を嫌がります。

・猫砂の好み:猫によって好みの砂が異なり、不快に感じる砂を使うとトイレを避けることがあります。

・トイレのサイズが小さい:猫が体を十分に動かせないサイズのトイレは敬遠されがちです。

・騒がしい場所:トイレの近くを人が頻繁に通る、テレビの音や生活音がうるさい場所では、猫が落ち着いて排泄できません。

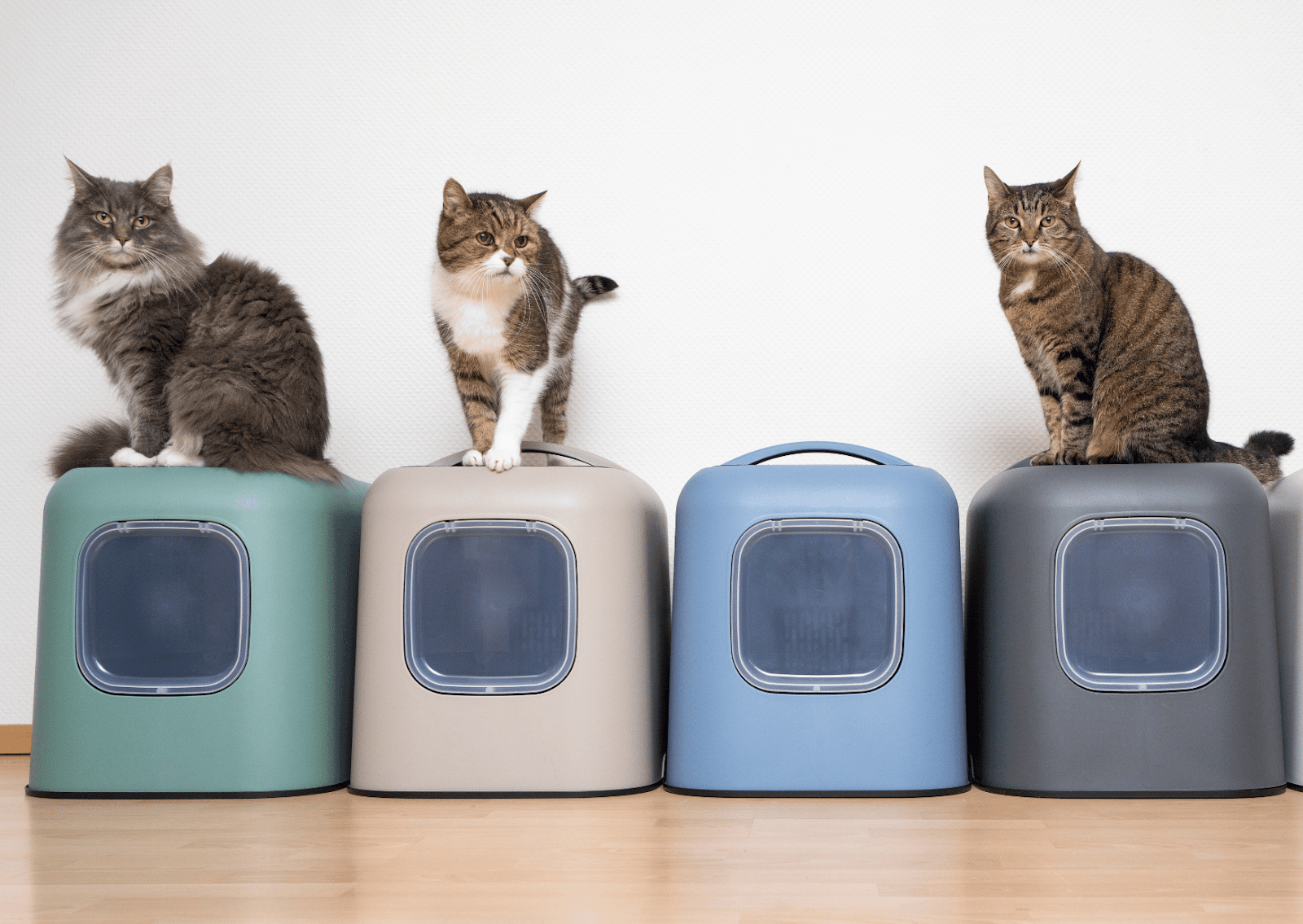

特に多頭飼いの場合、トイレの数が不足していると猫同士の関係が原因でトイレの使用を避けることがあります。基本的に、トイレは「猫の頭数+1個以上」を設置することが理想です。例えば、2匹飼っている場合は最低でも3つのトイレが必要です。

また、トイレを置く場所にも配慮しましょう。

同じ場所に複数のトイレを密集させるより、家の中に分散して設置することで、それぞれの猫が安心して使えるスペースを確保できます。

愛猫が粗相してしまう理由のひとつに、ストレスや不安が挙げられます。

近所での工事による騒音や引っ越し、新しい家族(動物を含む)や来客などによる環境の変化、また飼い主様が不在にする時間が増えるといった出来事がストレスとなり、粗相を引き起こしてしまう場合があるのです。

さらに、粗相をしたときに叱ったり過剰に反応したりすると、猫が「粗相をすると飼い主様にかまってもらえる」と学習し、注意を引くために繰り返してしまうこともあります。

心理的な原因で粗相をしてしまう場合は、以下のように愛猫がリラックスできる環境を整えることで、改善が期待できます。

・1匹になれる場所を用意する

家の中に、静かで落ち着けるスペースを作ってあげましょう。クッションやブランケットを置いたキャットハウスや隅の安全な場所がおすすめです。

・遊びの時間を増やす

愛猫と一緒に遊ぶ時間を増やすことで、ストレスの解消につながります。

・リラックス効果のあるアイテムを活用する

フェロモン製品や、猫用のリラックス効果があるスプレーなどを使うのもおすすめです。

愛猫が粗相してしまうと、思わず叱りたくなることもあるかもしれません。

しかし、叱ることで愛猫がストレスを感じてしまい、おしっこを我慢してしまう場合や、飼い主様の見えない場所で隠れて排泄をするようになる場合がありますので、叱るのは避けましょう。

一方で、トイレでしっかり排泄できたときには、その場でたっぷりと褒めてあげてください。猫はその瞬間の行動を学習するため、時間を置かずに褒めることが重要です。「よくできたね」「偉いね」と声をかけたり、おやつをあげたりするのも効果的です。

猫が粗相してしまったときは、まずその場所をきれいに拭き取り、におい消しスプレーなどを使ってにおいが残らないようにしてあげましょう。もしにおいが残っていると、猫がその場所をトイレだと思い込んでしまうことがあります。

他にも、トイレ環境が関係している場合もあります。トイレが清潔かどうか、場所やサイズ、猫砂が愛猫に合っているかなど、今一度確認してみるのがおすすめです。

猫の粗相について相談を受けた場合は、まず病気の可能性と環境要因の両面を慎重に考えながら、飼い主様に詳しくお話を伺います。

・排尿時の様子や粗相をし始めた時期

・猫砂や食事、環境に変化がなかったか

・粗相をしてしまう場所や1日の排尿回数

猫は下部尿路疾患や腎臓病になりやすい動物です。そのため、こうした病気が疑われる場合には、尿検査や血液検査、超音波検査などを行い、病気の有無を調べます。

原因が特定できた場合は、それに合わせた治療を進めます。例えば、病気が原因の場合は適切な治療を行い、環境要因やストレスが原因の場合は、トイレ環境の見直しや生活面でのアドバイスをお伝えします。

粗相は猫からのサインとも言えます。「ちょっといつもと違うな」と感じたときは、早めに獣医師に相談してみましょう。

猫の粗相に悩まれている飼い主様は少なくありません。その原因は、病気やトイレ環境への不満、ストレスなどさまざまで、しつけだけで解決するのが難しい場合が多いのが現実です。

粗相の改善には飼い主様の忍耐と時間が必要なケースもあります。早めに対応することで粗相が癖になってしまうのを防ぎ、改善しやすくなるでしょう。

また、粗相の背後には病気が隠れていることもあるため、放置せずに早い段階で獣医師や動物行動学の専門家に相談することが大切です。

光が丘動物病院グループ

東京都練馬区に本院を置き、東京都内、埼玉県で4つの動物病院を運営しています

お問い合わせはこちら

■分院名をクリックすると各院のページに遷移します

練馬本院(東京都練馬区)

川口グリーンクリニック(埼玉県川口市)

とくまるクリニック(東京都板橋区)

月島クリニック(東京都中央区)